Das Objekt des Monats 04/2025

Char léger modèle 1935 H modifié 39

Einsatzbereich:

Artillerie

Besatzung

4–5 (Kommandant, Fahrer, Funker, Richtschütze)

Länge

4.51 m

Breite

2,28 m

Höhe

1.97 m

Masse

8.2 t

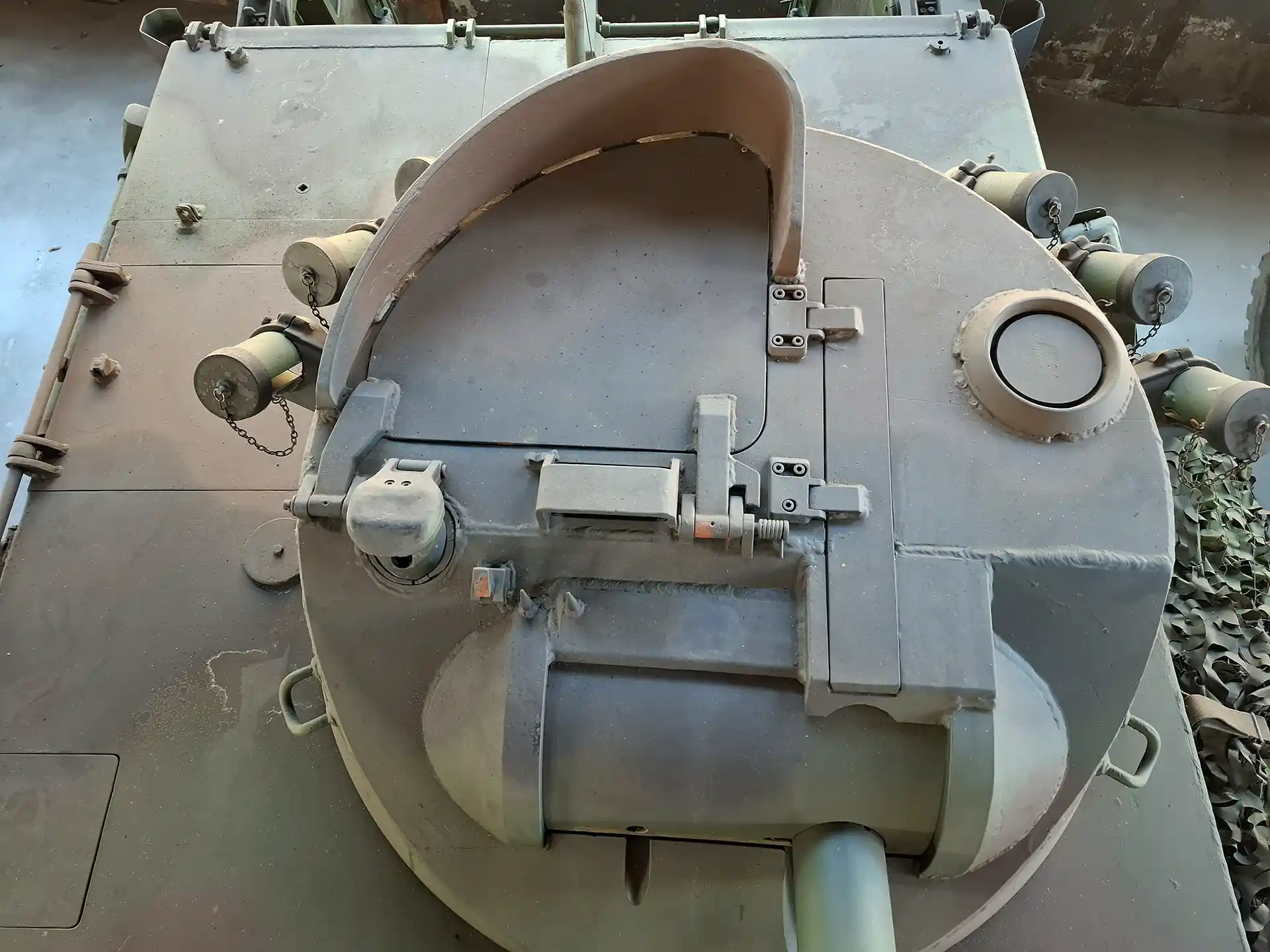

Panzerung und Bewaffnung

Panzerung

8–30 mm

Hauptbewaffnung

20-mm-Maschinenkanone HS 820 L/85

Sekundärbewaffnung

Nebelmittelwurfanlage mit 2 × 3 Wurfbechern

Beweglichkeit

Antrieb

Sechszylinder-V-Motor, Ottomotor Typ Hotchkiss

121 kW (164 PS)

Federung

Drehstabfederung mit mech. Stoßdämpfern

Geschwindigkeit

20,5 PS/t

Reichweite

ca. 400 km

Mit einer guten Panzerung und einem leistungsfähigen Motor war der Char léger modèle 1935 H modifié 39 im Jahr 1939 ein durchaus guter Panzer und wurde im II. Weltkrieg als Beutewaffe mit ca. 600 Stück von der deutschen Wehrmacht eingesetzt.

Der recht umtriebige Herr Hotchkiss gründete bereits 1867 in Frankreich seinen ersten Betrieb und spezialisierte sich vornehmlich auf Waffenentwicklungen, Panzerbau und später wie seinerzeit üblich in der Industrie auch mit der Produktion anderer erfolgversprechender Produkte darunter auch Automobile.

Für die neu gegründete Bundeswehr lag es nahe, nicht zuletzt aufgrund diverser Produktionsbeschränkungen Deutschlands durch die alliierten Siegermächte Panzer bei etablierten Herstellern zu beschaffen wie den hier gezeigten Schützenpanzer.

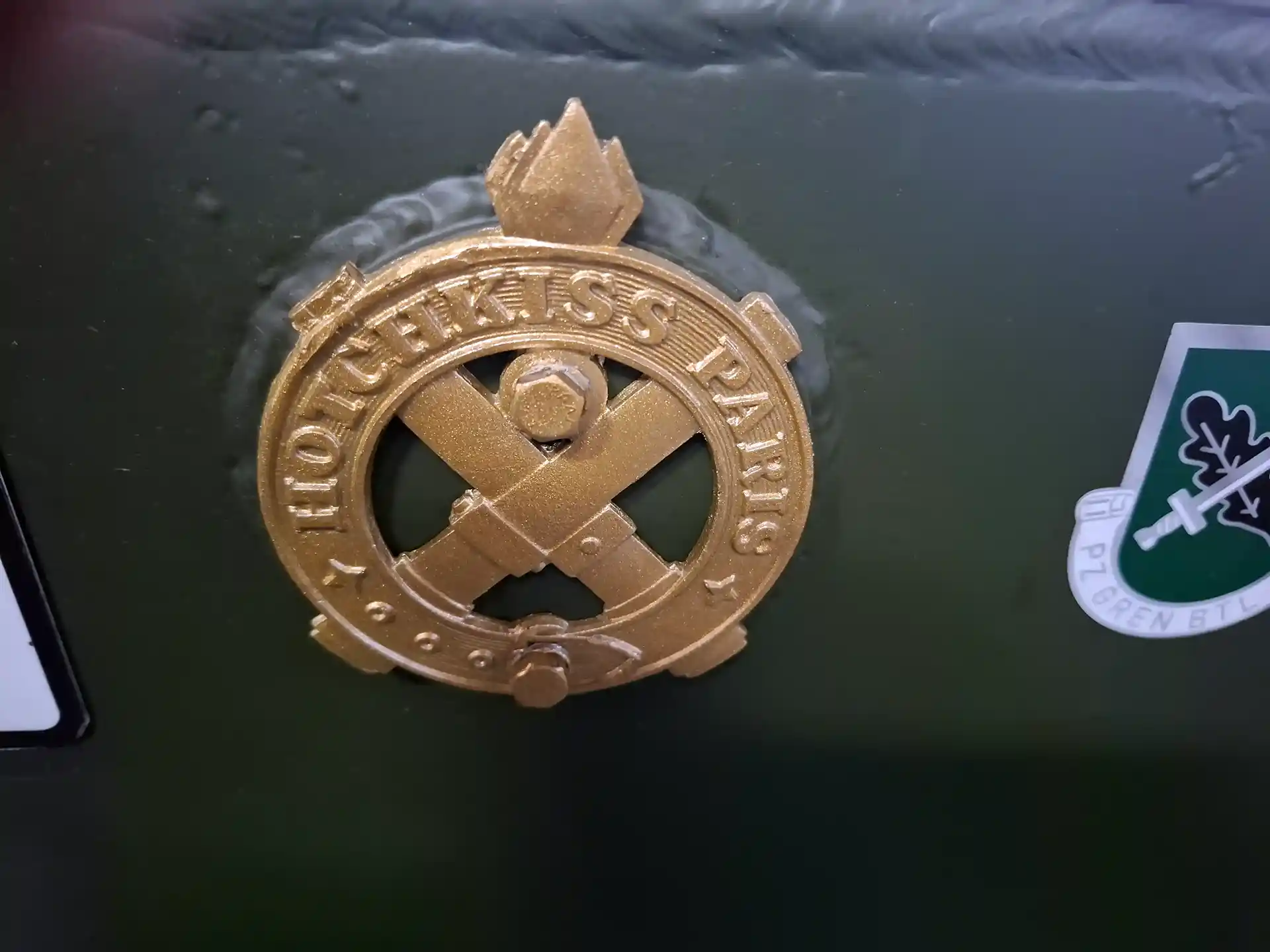

Unter Sammlern und Museen in diesem original innen und außen restauriertem Zustand mittlerweile ein sehr begehrtes Objekt. Bemerkenswert ist hier auch die nahezu komplett originale Innenausstattung weswegen wir wie bei nahezu jedem Fahrzeug die Türen zur Besichtigung getrost offen lassen stehen können. Bei der Restauration wurde auch hier Wert auf Kleinigkeiten gelegt und das bei Museumsdieben sehr begehrte Hotchkissemblem nachgefertigt.

Durch die rein defensive Ausrichtung der Bundeswehr kamen insofern zunächst nur leichte und beweglich Panzer zum Einsatz wie der der Schützenpanzer kurz (SPz kurz, Hotchkiss). Er gehörte zur Erstausstattung der Bundeswehr mit Panzerfahrzeugen. Das Fahrzeug basierte auf dem Schützenpanzer TT 6 der französischen Firma Hotchkiss-Brandt, dessen Kettenlaufwerk um eine zusätzliche Laufrolle (insgesamt fünf) erweitert wurde. Daneben gab es im deutschen Heer den „Schützenpanzer (lang) HS 30“.

Das Werk von Klöckner-Humboldt-Deutz in Mainz fertigte als Lizenzbau von 1959 bis 1967 über 1600 Fahrzeuge. Die bekannteste Version war der Spähpanzer, der zur leichten Aufklärung im Trupp mit zwei Fahrzeugen eingesetzt wurde.

Zur Hotchkiss Familie gehörten der Schützenpanzer, Sanitätspanzer, Beobachtungspanzer, Transportpanzer Cargo, Mörserpanzer, Aufklärungspanzer. Alle Versionen bzw. die komplette Hotchkissfamilie befindet sich in unserer Sammlung.

Bei der Truppe wurde das Fahrzeug auch oft als „Bremsklotz“, „Unterlegkeil“ oder „Gefechtsrollstuhl“ bezeichnet und sorgte bei den Besatzungen der später angeschafften Leopard Panzerbesatzungen für reichlich Spott. Insofern war der Besuch der Mannschaftskantine in den Kasernen nicht immer leicht für die Besatzungen der Hotchkiss Panzer. Es wurde allerdings der Einsatzzweck der Hotchkiss Panzer dabei völlig verkannt, denn er sollte nur aus der Deckung heraus operieren oder eben als gut zu tarnendes Fahrzeug aufklären etc. Für offene Feuerkämpfe unter starker Panzerung wie ein wesentlich schwererer Kampfpanzer war er nie gedacht.

Wie der Schützenpanzer (lang) HS 30 hatte auch der Hotchkiss seine Schwächen: Er war relativ langsam und für die Aufklärung recht laut, eine Rückwärtsfahrt war wegen der hohen Übersetzung nur mit wenig mehr als Schrittgeschwindigkeit (6 km/h) möglich. Ferner waren die Steckachsen der vorne gelegenen Treibräder anfällig und brachen bei harter Einfahrt in einen Graben schnell.

Der Munitionswechsel für die 20-mm-Kanone (HS.820) war auf Grund der engen Platzverhältnisse und des hohen Gurtgewichtes schwierig; zudem erforderte der Wechsel den Einsatz von Werkzeug. Der Schützenpanzer besaß keinen optischen Entfernungsmesser, die Entfernung musste daher geschätzt werden.

Im Winter profitierte nur der Fahrer minimal von der schwachen Heizung; der Rest der Besatzung fror, obwohl mehrtägige Einsätze die Regel waren. Ein weiteres Manko waren kaum bis gar nicht abgesicherte Stromkreise. Ein Funkbetrieb war nur möglich, wenn mit dem Batterieschalter („NATO-Knochen“) das gesamte Bordnetz eingeschaltet war. Da dann auch die Zündspule unter Spannung stand, kam es mitunter zu Kurzschlüssen mit entsprechenden Folgen. Zudem litt die Kraftstoffanlage unter Undichtigkeiten. Vorteilhaft war die niedrige Silhouette, die ihn schwer aufklärbar machte. Als mit Benzin betriebenes Fahrzeug war er damit recht brandanfällig weswegen der Großteil der Fahrzeuge mit Löschanlagen nachgerüstet wurden.

Ab 1962 wurden die Fahrzeuge ebenso mit Nebelmittelwurfanlagen nachgerüstet. Die Variante Typ 11-2 blieb bis 1982 in der Panzeraufklärungstruppe und die Version Typ 91-2 mit Aufklärungsradar sogar bis 1987 im Dienst.[1] Alle anderen wurden bereits Ende der 1970er Jahre durch den Spähpanzer Luchs und die Mannschaftstransportpanzer Fuchs und M113 MTW Fahrzeuge ersetzt. Die meisten Fahrzeuge endeten als sogenannte Hartziele auf Truppenübungsplätzen. Einige wenige Exemplare fanden ihren Weg in Museen oder private Hände.